Le développement durable, la gouvernance et l’évaluation sont des concepts souvent considérés comme mous tant ils font l’objet d’interprétations variées. Mais comme le dit fort justement Bruno JOBERT « l’idéologie molle permet plus aisément le compromis à cause des interprétations multiples et fluctuantes dont elle peut être l’objet »[3]. Le mou et le contexte de l’information imparfaite ne sont pas toujours des désavantages car ils ouvrent le champ de la négociation et permettent de faire converger des acteurs. Bien que l’on évoque souvent le terme de « soft law » pour qualifier les accords internationaux qui régissent le domaine du développement durable, de nombreux concepts se sont consolidés du fait de leur répétition dans l’ensemble des textes internationaux et d’une production intellectuelle aujourd’hui stabilisée sur bien des points. Il s’agit de :

- intégrer économie / social / environnement (le triptyque du développement durable)[4],

- mettre en œuvre les principes de la gouvernance (processus de décision multipartenarial, holistique, transparent…) qui forment pour certains le quatrième pilier du développement durable,

- résoudre les problèmes à la source,

- intégrer les échelles géographiques du mondial au local,

- prendre en compte le long terme (infléchir des tendances lourdes, gérer les stocks et les patrimoines…),

- éviter ruptures et irréversibilités (appliquer le principe de précaution, tenir compte des capacités d’accueil et seuils de tolérance du milieu…).

Le cadre de l’évaluation du développement durable est lui aussi assez stabilisé à travers notamment le chapitre 40 de l’Agenda 21 qui souligne l’importance de l’information pour la prise de décision[5] : par information il entend des « données, des renseignements, des expériences présentées de façon appropriée et des connaissances »[6].

Les indicateurs de développement durable

Au premier rang des moyens d’évaluation, les Nations-Unies ont proposé l’élaboration d’indicateurs de développement durable « afin qu’ils constituent une base utile pour la prise de décisions à tous les niveaux et contribuent à la durabilité autorégulatrice des systèmes intégrés de l’environnement et du développement »[7]. Le processus de travail international sur les indicateurs lancé en avril 1995 lors de la 3ème session de la Commission du Développement Durable (CDD) touche à sa fin. A partir des 134 indicateurs soumis à la discussion internationale, il n’en reste aujourd’hui que 58 qui devraient être présentés à la 9ème session en avril 2001. Le découpage pression (driving force)/état/réponse calqué sur celui des indicateurs environnementaux de l’OCDE est aujourd’hui abandonné ; seuls sont conservés les quatre « piliers » du développement durable (économique, social, environnement et institutions). Ces indicateurs ont vocation à comparer les pays, mais au lieu de consolider des indicateurs sectoriels, ils viennent se rajouter à de nombreuses autres demandes d’information de la part des organisations internationales. Ce dernier point a été soulevé lors d’une réunion de l’ECOSOC [8] montrant le nombre croissant des indicateurs demandés par les différentes institutions des Nations-Unies, demandes auxquelles les pays du sud ont de plus en plus de difficulté à faire face. Par ailleurs la capacité de collecte de l’information de base nécessaire est aujourd’hui mise en cause par les coupes budgétaires. Tant pour un usage efficient des moyens, que du fait de la nature intégrative du concept, l’évaluation pour le développement durable ne doit pas se rajouter aux autres processus d’évaluation mais les intégrer. Or l’organisation des Nations-Unies, comme les administrations nationales, traitent encore le développement durable comme un domaine à part et non comme une approche stratégique de mise en cohérence des politiques.

D’autres approches ont été proposées pour mesurer la composante environnementale de la durabilité, comme l’empreinte écologique ou l’intensité matérielle ou énergétique. Cette dernière conduit à des objectifs ambitieux de diminution des flux de matière et d’énergie d’un facteur 10 à long terme et 4 à court terme permettant de doubler les services apportés en diminuant de moitié les émissions de gaz à effet de serre (ce qu’on appelle facteur 10 et facteur 4). Les Nations-Unies proposent par exemple de « se pencher sur les études qui proposent une utilisation plus rationnelle des ressources et envisager notamment de multiplier par 10 la productivité des ressources à long terme et de quadrupler la productivité des ressources dans les 20 ou 30 prochaines années dans les pays industrialisés. »[9] Cet objectif est cohérent avec la stabilisation des concentrations en gaz à effet de serre de l’atmosphère qui nécessiterait une diminution de plus de 50% des émissions de CO2[10].

L’élaboration des indicateurs de développement durable repose sur la collecte des informations de base d’origines variées (enquêtes, relevés sur le terrain, images satellites…) et accessibles sur différents supports électroniques ou non (bases de données, Systèmes d’Information Géographique…). L’Agenda 21 recommande d’« assurer une collecte et une évaluation des données d’un meilleur rapport coût-efficacité en identifiant mieux les utilisateurs publics et privés et leurs besoins en matière d’information à l’échelon local, provincial, national et mondial »[11]. Si les cibles sont privées et publiques, les sources doivent aussi l’être. En effet la source d’information ne peut se limiter à l’appareil d’Etat, aujourd’hui différents systèmes d’observatoires thématiques permettent de mobiliser des informations de base issues d’une variété de partenaires privés et publics, mais ceux ci sont loin d’être coordonnés et leurs données intégrées.

Cette problématique de l’information est un point clé de l’élaboration des Agendas 21 locaux qui sont les principaux outils territoriaux de mise en œuvre du développement durable : « La concertation et la recherche d’un consensus permettraient aux collectivités locales de s’instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques, communautaires, commerciales et industrielles, et d’obtenir l’information nécessaire à l’élaboration des stratégies les plus appropriées. »[12] Cette procédure locale est développée dans la Charte d’Aalborg[13], qui régit le réseau européen des villes durables, et dans la loi française sur l’Aménagement et le développement durable du territoire. Les Agendas 21 locaux servent en effet de référence en France à l’élaboration des chartes de pays et des projets d’agglomération qui doivent exprimer « le projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les Agendas 21 locaux ».[14]

L’accès du public à l’information est aujourd’hui inscrit dans la convention d’Aarhus qui est en cours de ratification par les pays européens.[15]

Ce contexte de l’accès à l’information pour la prise de décision à tous les niveaux élargit considérablement le cadre strict de l’évaluation des politiques publiques, pour englober l’ensemble des actions menées dans le cadre du partenariat privé/public (les procédures contractuelles, les délégations de service public…). Sur ce dernier point l’information, issue des usagers ou des syndicats par exemple, peut être un des moyens de diminuer l’asymétrie de l’information[16], limite classique du contrôle de la puissance publique sur les entreprises délégataires de services publics[17].

Dans le secteur privé, les engagements de progrès des branches industrielles, trop souvent présentés comme une alternative à la réglementation ou la fiscalité, n’ont de valeur que si les résultats des engagements sont vérifiés. La norme européenne de Système de Management Environnemental et d’Audit (SMEA) propose la certification externe de la déclaration environnementale des entreprises. En revanche l’ISO est moins ouverte que l’Union Européenne. La norme ISO 14031 sur l’évaluation de la performance environnementale, conçue comme une annexe de la norme de management ISO 14001, a une vocation interne et non de communication externe. Des référentiels sont proposés aujourd’hui pour évaluer les entreprises en matière de développement durable et informer les actionnaires et les parties intéressées[18]. Dans la même perspective, la « Global Reporting Initiative » lancée fin 1997 par la Coalition for Environnementaly Responsible Economies, le PNUE Industrie et des ONG, vise à faire du rapport (reporting) de durabilité au niveau de l’entreprise un outil aussi crédible que les rapports financiers en termes de comparabilité, d’auditabilité et de pratiques généralement acceptées. Cette initiative vise à concevoir, diffuser et promouvoir un rapport standard avec des mesures de base et des mesures spécifiques sectorielles[19]. Faire entrer le secteur privé dans le champ d’une évaluation publique est un effort louable, mais dont la légitimité peut être mise en doute par le nombre restreint de parties impliquées dans la réflexion et la définition des objectifs.

Le développement durable permet d’élargir le cadre de l’évaluation des politiques publiques

Un groupe international de spécialistes de l’évaluation et de chercheurs s’est réuni en 1996 à Bellagio en Italie. Il a proposé une dizaine de principes de lignes directrices pour le processus d’évaluation du développement durable connus sous le nom de principes de Bellagio[20] que l’on peut résumer ainsi[21] :

- Une vision claire du développement durable et des objectifs définissant cette vision doivent guider l’évaluation des progrès vers le développement durable.

- Une perspective holistique doit permettre la prise en compte des éléments du triptyque du développement durable : social (équité, droits de la personne…), environnementales (conditions écologiques indispensables à la vie…) développement économique et les autres activités.

- Sur le plan de la méthode, l’évaluation doit avoir un horizon temporel étendu et des objectifs pratiques, doit rendre explicite tous les jugements, hypothèses et incertitudes dans les données et les interprétations, et doit utiliser un langage clair et simple, accessible aux décideurs et permettant une large participation.

- Il s’agit d’un processus capable d’adaptation, intégré dans le processus de décision renforçant la capacité tant en matière institutionnelle que de collecte et de gestion des données.

En France, le contexte du développement durable n’est pas la priorité affichée du Conseil scientifique de l’évaluation, pourtant on y retrouve la même réflexion. Bernard PERRET considère que l’évaluation « s’annonce dans l’espace public comme une interrogation transparente, ouverte et sans préjugés, ayant vocation à produire des arguments audibles par chaque citoyen, sur la « valeur » et l’impact social des actions publiques par delà les logiques propres aux pratiques administratives et cognitives spécialisées. C’est l’une des caractéristiques qui permet de distinguer l’évaluation de l’audit, ce dernier s’attachant à confronter le fonctionnement des services et des organismes à des critères de bon fonctionnement reflétant leur nature institutionnelle et leurs missions. (…) [L’évaluation] se caractérise par la volonté affichée de concilier l’éthique de la connaissance scientifique, l’éthique du débat démocratique et l’éthique de la responsabilité »[22].

Nous reviendrons plus loin sur l’intégration de l’évaluation dans le processus de décision, pour faire un détour vers les problèmes posés par l’information imparfaite.

Le contexte de l’information imparfaite et de la rationalité limitée

On peut considérer un point commun entre deux paradigmes contemporains que sont le processus d’amélioration continue et le principe de précaution, l’un et l’autre considèrent la décision en contexte d’information et de connaissance imparfaite.

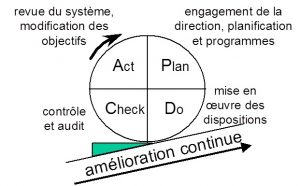

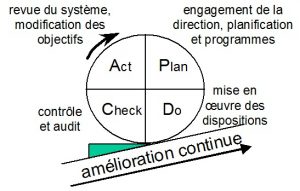

Dans le cas de phénomènes sans irréversibilité on peut décider, planifier et évaluer ensuite les résultats pour affiner les décisions dans un cycle d’amélioration continue. Ce mécanisme (voir Figure 1) est le fondement d’un management moderne et se retrouve dans les normes ISO 9000 de la qualité et ISO 14001 du management environnemental. En revanche, quand la situation implique des irréversibilités graves, l’application du principe de précaution conduit à décider de prévenir sans attendre les effets, car il peut être ensuite trop tard : « en cas de risque de dommages graves ou irréversibles l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »[23] Les projets individuels peuvent être réversibles, en revanche les stratégies globales induisent des irréversibilités globales, du fait des tendances lourdes que ces stratégies induisent. Jusque là le principe de précaution n’est évoqué que pour des sujets très limités : OGM, maladie de la vache folle (ESB), contamination par la dioxine… Dans le domaine du changement climatique qui a des implications plus globales, il est évoqué et non appliqué pour l’instant.

Figure 1 : la roue de Deming, fondement du principe d’amélioration continue

L’information nécessaire pour ce cycle d’amélioration continue, et donc le processus d’évaluation, est intégré au processus de décision lui-même. Contrairement à l’entreprise qui est un système d’autorité, les décisions en matière de développement durable impliquent un grand nombre d’acteurs dans un processus que l’on appelle la gouvernance.

Selon les auteurs et les contextes, le concept de gouvernance recouvre des réalités différentes. Son origine et son parcours initial pour la gestion des grandes entreprises l’ont rendu suspect au sein de la sphère publique[24]. « De façon assez curieuse les récents travaux de science politique en France n’ont pas tenu compte de ce parcours et ont introduit la gouvernance pour rendre compte de la complexité organisationnelle grandissante du pouvoir local autour des notions de partenariat public-privé, de délégation, de contractualisation des engagements. »[25] Mais, malgré ces réticences, ce concept s’impose aujourd’hui avec une rapidité étonnante.

La gouvernance

On peut considérer que la gouvernance est un processus de décision collectif qui n’implique pas toujours une situation d’autorité de la part d’un des acteurs. Mais elle ne s’oppose pas à l’autorité, car la recherche de consensus ne peut pas toujours conduire à une décision. Selon le PNUD « la gouvernance comprend l’État, mais transcende celui-ci en englobant le secteur privé et la société civile. Ces trois composantes sont essentielles pour le développement humain durable. (…) La bonne gouvernance se caractérise notamment par la participation, la transparence et la responsabilité. »[26] En fait ce concept de gouvernance peut se concevoir à différents niveaux, on parle de gouvernance mondiale ou européenne, comme de gouvernance locale.

Les différentes approches de la gouvernance recouvrent en fait quatre catégories de rationalité que nous avons développées ailleurs : substantive, procédurale, structurelle et évaluative[27]. La rationalité substantive relève de la « substance » et de la « connaissance » qui guident les résultats d’actions dans l’univers du « discours« , c’est la vision stratégique partagée. La rationalité structurelle recouvre la structure du processus de décision, par exemple l’articulation des compétences notamment entre les collectivités publiques (Europe, Etats, régions et villes). La rationalité procédurale guide le choix des procédures et des prises de décision, elle se situe au niveau du jeu d’acteurs. La rationalité évaluative enfin se réfère aux objectifs visés par le décideur et aux critères d’évaluation des résultats. La bonne gouvernance doit en fait se situer simultanément sur ces quatre plans, or l’appropriation par tel ou tel acteur ou problématique, revient souvent à ne privilégier qu’un de ces plans.

L’évaluation est une des composantes essentielles de ce principe de gouvernance, à condition qu’elle soit intégrée dans le processus de décision. C’est le sens qu’il faut donner à la circulaire de la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement aux Préfets de Région : « L’évaluation a priori et a posteriori des projets et réalisations doit être mise en œuvre non seulement pour l’exercice actuel des schémas de services et des contrats de plan Etat-région, mais aussi pour toutes les opérations ultérieures. L’évaluation n’est pas l’annexe d’une politique, elle en fait intégralement partie : elle suppose de définir explicitement, dès le début : des objectifs, des paramètres de suivi, des échéances de contrôle voire de correction, et pour ce faire, d’ouvrir la concertation à tous les partenaires concernés. »[28] Il s’agit d’associer les partenaires en définissant explicitement les objectifs et leur mesure au sein du processus de décision, ce processus étant un des éléments du débat. Réciproquement, il faut améliorer la prise en compte des évaluations déjà menées dans la prise de décision : « il y a lieu de créer des mécanismes qui permettent de convertir les évaluations scientifiques et socio-économiques en une information utilisable dans la planification et dans l’information. »[29]

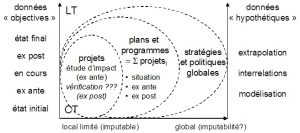

Figure 2 : le cycle de la décision collective

Dans ce contexte on peut considérer un cycle de la décision où la participation implique des échanges d’information à toutes les étapes ; c’est à dire pas seulement dans l’étape d’évaluation (Figure 2) mais aussi dans les étapes de l’identification des problèmes, de la formulation et de la mise en œuvre des stratégies. Ces échanges d’informations peuvent être ascendants (bottom up) , descendants (top down) ¯ et échanges horizontaux « (échange entre acteurs du même niveau). Elle implique aussi que la stratégie elle-même entre dans le champ de l’évaluation et qu’elle ne se limite pas aux seuls projets. Dans ce dernier cas il faudrait parler d’audit[30]. C’était déjà un impératif de l’Agenda 21 qui proposait en 1992 d’« adopter des méthodes d’analyse d’ensemble permettant d’évaluer les effets des décisions avant et pendant leur application, y compris leurs effets économiques, sociaux et environnementaux; ces méthodes devraient s’appliquer non seulement aux projets, mais aussi aux politiques et aux programmes; l’analyse devrait comporter une évaluation des coûts, des avantages et des risques. »[31]

C’est la voie suivie aujourd’hui par l’évaluation environnementale, qui dépasse en effet les études d’impact des projets pour s’intéresser au niveau stratégique et politique : celui des plans et programmes.

La Commission européenne a proposé le 25 mars 1997 un texte de directive relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Ce projet est aujourd’hui en fin de cycle et devrait être mis en œuvre prochainement par les Etats. Son objet « est d’étendre le système d’évaluation environnementale, institué par la directive 85/337/CEE du Conseil, aux plans et programmes d’autorisation de développement adoptés, dans le cadre de l’aménagement du territoire, par les autorités publiques ou par un parlement national ou régional en vertu d’un acte législatif. Cette évaluation précoce doit permettre un meilleur respect du principe de précaution en luttant contre la pollution à la source ainsi qu’une plus large consultation du public et des autorités compétentes dans le respect du principe de subsidiarité, laissant aux États membres le soin de mettre en œuvre cette procédure-cadre communautaire. La proposition prévoit également des consultations transfrontières entre États membres lorsqu’un plan ou un programme adopté dans un État membre est susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’environnement dans un autre État membre. »[32] Avec l’environnement, l’évaluation entre de plain-pied au niveau politique et stratégique.

Le réexamen[33] du programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable conforte cette approche et propose, en plus des approches réglementaires, l’élargissement de la panoplie des instruments aux instruments économiques et fiscaux et aux approches évaluatives et managériales.

Cette évolution n’est pas propre à l’Europe, au Canada et aux Etats-Unis on évoque l’évaluation environnementale stratégique (Strategic Environmental Assessment) comme un « processus systématique d’évaluation des conséquences pour l’environnement de politiques, plans, programmes ou propositions ».

Figure 3 : des projets identifiés aux stratégies

Le double élargissement de la problématique de l’évaluation.

Avec cette évolution nous assistons à un double élargissement représenté sur la Figure 3.

Le premier est l’échelle temporelle de l’évaluation. Jusqu’à présent les études d’impacts des projets précédaient les projets (ex ante) mais peu d’évaluations postérieures (ex post) étaient mises en œuvre, aujourd’hui le bouclage de l’information est de règle. L’anticipation d’effets à long terme est lui aussi une préoccupation récente introduite par le développement durable, elle mobilise de nouvelles expertises et modélisations, qui sont souvent le siège de controverses scientifiques inévitables dans des domaines où la science se construit.

Le second élargissement est la globalisation. L’évaluation des plans et programmes relève d’un niveau plus global que les projets évalués jusque là. Le développement durable ne se limite pas à l’environnement, seul concerné par la directive citée, mais intègre aussi les plans économique et social, c’est à dire embrasse l’ensemble du champ politique. L’évaluation ne considère pas seulement les résultats opérationnels (outputs) qui relèvent des niveaux techniques et administratifs, mais aussi des résultats d’impact (outcomes) qui relèvent du niveau politique et donc multipartenarial dans le cadre de la gouvernance.

Ce point est très controversé, certains responsables politiques considèrent que dans un système démocratique seule l’élection peut servir d’évaluation de l’action des responsables politiques, ceux-ci étant responsables devant l’électeur et non devant l’expert. En établissant un parallèle avec le couple régulateur/régulé rencontré dans le cadre du contrôle des délégations de service public, on peut répondre à cet argument en disant que l’évaluation des politiques publiques est un moyen de réduire l’asymétrie d’information entre l’élu et son électeur. Ce dernier a le dernier mot à condition que l’évaluation soit ouverte et contradictoire, cela implique aussi bien une éthique de l’évaluateur, qu’une diversité des procédures d’évaluation.

Plus on se situe au niveau global et long terme, plus l’on doit se fonder sur des données que nous qualifierons d’hypothétiques, c’est à dire appuyées sur des hypothèses scientifiques non encore totalement stabilisées, c’est à dire soit soumises encore aux controverses scientifiques, soit fondées sur des modèles contestés (hors du champ disciplinaire). L’évaluation économique de l’environnement appartient à ce dernier point, car elle renvoie au débat incontournable entre durabilité faible et durabilité forte[34]. Les interactions entre les différentes problématiques, et donc champs disciplinaires, sont en effet difficiles à établir. « Les méthodes d’évaluation des interactions entre les divers paramètres de l’environnement, de la démographie, de la société et du développement ne sont pas suffisamment développées et appliquées »[35]. La modélisation permet en théorie d’établir des relations et des extrapolations qui relèvent du champ de l’expert, mais elle devra de plus en plus être justifiée vis à vis du public.

Les modèles qui établissent les relations entre le développement des infrastructures de transport, la circulation routière, la mobilité et l’étalement urbain peuvent servir d’illustration. L’augmentation de la mobilité extrapolée ne peut plus être traitée comme une variable exogène, une tendance lourde non-discutable servant de légitimation à de nouvelles infrastructures, dont on ne concède au débat public que le choix des fuseaux, mais une donnée endogène sur laquelle il faut jouer. On peut citer un autre exemple : la contestation aux Etats-Unis en 1996 par les indiens Menominee du modèle d’écoulement des eaux souterraines et des données utilisées par Exxon pour l’évaluation des impacts de la mine de Wolf River[36]. Cette contestation vient du fait que certains modèles jouent plus un rôle d’autorité qu’un rôle d’accès réel à la connaissance.

Au nom de la gouvernance, le politique et l’expert sont donc interrogés par le public et l’ensemble des parties intéressées. Les arguments d’autorité (politique ou scientifique) sont mis en cause par d’autres logiques liées au débat démocratique et à la concertation où responsabilité et éthique tiennent aussi leur part.

Figure 4 : l’évaluation n’est pas qu’un problème d’expertise

Rationalité procédurale

Chacune des parties intéressées dispose d’informations pertinentes mais souvent non maîtrisées par les autres (l’Etat n’est pas le seul à disposer de l’information pertinente pour les choix publics). Le choix, la collecte et le maintien de l’information de base partagée pour la décision quotidienne forment le socle de l’évaluation : le partage de l’information contribue aussi bien à diminuer le coût de transaction entre les différents décideurs que celui de l’évaluation qui n’a plus à supporter le coût de la collecte. Ce processus de la décision, éclairé par une posture d’évaluation, a une dimension cognitive. Le « dur », les faits qui s’imposent, doit être accepté par tous, et le « mou » permettre les ajustements par la construction d’une rationalité procédurale[37]. Ce partage entre le dur incontournable pour assurer la durabilité et le mou qui reste négociable, recouvre en partie le débat entre durabilité faible et durabilité forte.

Cette rationalité procédurale a été énoncée par SIMON[38] « un comportement est procéduralement rationnel quand il est le résultat d’une délibération appropriée. La rationalité procédurale dépend du processus qui l’a engendré ». Le développement durable doit reposer à la fois sur des arguments substantiels et fondés sur l’évaluation des impacts et des mécanismes procéduraux lors de mise en œuvre des politiques. Cette opposition n’est pas exclusive du développement durable, on la trouve sur le thème de l’équité. Celle-ci peut être procédurale et s’appuyer sur l’équité des procédures suivies pour déterminer la répartition des efforts et des avantages, ou conséquentialiste, fondée sur l’équité des résultats, de la répartition des efforts ou des avantages[39]. Mais cette opposition est un peu théorique, les acteurs impliqués dans un processus de décision (rationalité procédurale) appuient leur discours sur des faits et des données (rationalité évaluative) et des arguments (rationalité substantive). Les quatre rationalités évoquées au-dessus sont en fait mêlées.

L’information imparfaite, considérée souvent comme un handicap, donne aussi des degrés de liberté pour les négociateurs et leur rapprochement au sein d’un réseau convergent. Yannick RUMPALA[40] propose de reprendre une des hypothèses centrales de la sociologie de l’innovation de Michel CALLON et Bruno LATOUR : les réseaux technologiques convergents[41]. La notion de convergence « rend compte de la construction d’un espace unifié à partir d’éléments incommensurables. [Elle] est destinée à saisir le degré d’accord engendré par une série de traductions, et par les intermédiaires de toutes sortes qui les opèrent, en même temps qu’elle permet de repérer les frontières d’un réseau technico-économique ». Le processus de décision collective proposé pour les Agendas 21 locaux se situe tout à fait dans cette logique de la convergence entre acteurs par la recherche du consensus et les échanges d’information : « la concertation et la recherche d’un consensus permettraient aux collectivités locales de s’instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques, communautaires, commerciales et industrielles, et d’obtenir l’information nécessaire à l’élaboration des stratégies les plus appropriées. Grâce au processus de concertation, les ménages prendraient davantage conscience des questions liées au développement durable.[42] ».

Agir sur des situations complexes

L’importance du procédural et la globalisation des politiques ne doit pas se faire au détriment d’une efficacité de la décision. On ne peut gérer la complexité qu’en la découpant en éléments maîtrisables, ce faisant on perd la compréhension d’ensemble. Du fait des rétroactions multiples entre les composants, les acteurs et les actions, il y a une difficulté irréductible d’imputation de l’action dans un système complexe, difficulté que la modélisation ne peut combler qu’en partie. C’est une limite pour l’évaluation, que l’on peut illustrer par deux exemples : la logique de guichet et l’additionnalité des fonds structurels européens.

Quand une collectivité supérieure (Europe, Etat, Région) veut donner une impulsion politique mise en œuvre par une collectivité locale, elle met en place des financements spécifiques sur des programmes. Or la collectivité locale dispose de la capacité de réaffecter ses moyens à d’autres politiques, et bénéficier ainsi d’un effet d’aubaine : le financement ne déclenche pas de politique additionnelle, même sans intervention les projets ainsi financés auraient eu lieu. Or on rencontre peu de volonté à révéler ce problème, en effet les deux protagonistes y trouvent chacun un intérêt : le financeur peut facilement montrer que sa politique donne des résultats, et le financé dispose de moyens additionnels. On retrouve une situation équivalente avec les Fonds structurels européens, les Etats peuvent réaffecter leurs moyens, et contourner ainsi le principe d’additionalité des aides européennes.

L’évaluation d’un projet ou programme isolé peut être une illusion, il est nécessaire d’avoir une approche globale et systémique. Au niveau territorial cette approche globale est l’Agenda 21 local.

Figure 5 : liens entre stratégie globale, projets et acteurs

Une approche globale et systémique

La Figure 5 tente de synthétiser la problématique en proposant un découpage et une articulation de la décision. En effet rester dans le global est inopérant et raisonner uniquement projet par projet est inefficace. Il faut donc déconstruire le système, découper la décision en sous-éléments aisément gérables, tout en assurant la cohérence d’ensemble par une reconstruction. L’évaluation globale est stratégique, celle des projets et programmes et celle des acteurs est plus opérationnelle.

Au niveau global, une stratégie de territoire doit partir d’un diagnostic et d’un état des lieux permettant d’identifier les contraintes et les ressources, c’est à dire les enjeux. Cette identification doit être partagée par toutes les parties intéressées si l’on veut que la stratégie d’ensemble soit elle-même partagée(rationalité procédurale). Elle doit aboutir à la formulation d’une « vision » qui donne un sens à l’action collective et qui réponde aux enjeux stratégiques. Ce document, négocié avec l’ensemble des parties intéressées, se situe sur le plan de la rationalité substantive. C’est à ce niveau que les indicateurs de développement durable sont pertinents pour suivre l’évolution des enjeux (rationalité évaluative).

Dans le cadre de la LOADDT, les chartes de pays qui expriment le projet commun de développement durable du territoire compatible avec «les recommandations inscrites dans les Agendas 21 locaux » doit comprendre différents éléments d’évaluation stratégique :

- « Un rapport établissant un diagnostic de l’état actuel du territoire du pays et présentant son évolution démographique, sociale, économique, culturelle et environnementale sur vingt ans ;

- Un document définissant au moins à dix ans les orientations fondamentales du pays, les mesures et modalités d’organisation nécessaires pour assurer leur cohérence et leur mise en œuvre ainsi que les dispositions permettant d’évaluer les résultats de l’action conduite au sein du pays ;

- Des documents cartographiques, traduction spatiale du diagnostic et du document d’orientation« [43].

Ensuite le processus doit conduire à une liste de projets ou programmes potentiels. Chacun pourra être conçu en fonction de ses objectifs intrinsèques, mais il faudra révéler les articulations avec la stratégie globale, c’est à dire préciser les enjeux stratégique auxquels ils répondent et identifier les relations avec les autres projets et les parties intéressées. Certains projets ou actions s’inscrivent dans une perspective régalienne (décision de l’Etat ou d’une collectivité), la gouvernance ne doit pas systématiquement éliminer ce type d’approche : commande et contrôle. Les chartes de pays, par exemple, s’imposent vis à vis des POS[44]. L’ensemble des leviers réglementaires, fiscaux ou contractuels doivent pouvoir être mobilisés autant que de besoin.

En revanche les parties intéressées doivent être consultées et impliquées pour assurer la réussite de ces stratégies. D’autres actions relèveront d’une mobilisation consensuelle. Chacun pourra assurer différents rôles vis à vis des différents projets : maître d’ouvrage, co-financeur, partie informante, intéressée… On évaluera ainsi les projets, les acteurs, et les effets de l’ensemble du dispositif[45].

Figure 6 : organiser un processus complexe

La Figure 6 précise dans ce contexte le rôle de l’évaluation. L’évaluation de la stratégie globale relève bien entendu de l’évaluation stratégique, alors que l’évaluation des projets est une évaluation plus opérationnelle qui se rapproche de l’audit. Nous avons placé les plans et programmes dans ce niveau opérationnel et non stratégique contrairement à l’habitude. En effet, nous considérons que les plans et programmes restent en général sectoriels, on ne peut parler de stratégie qu’à un niveau supérieur d’intégration, ce que le concept de développement durable justifie.

Cette approche souligne l’importance centrale de l’information. Il convient en effet de développer des modes de représentation de l’information et des outils de traitement (Systèmes d’information géographique, système d’analyse multicritère…) qui la rende utilisable dans le processus de décision complexe ébauché sur la Figure 5.

Conclusion

Le développement durable n’est pas un domaine à part, mais une approche intégratrice, un cadre pour un évaluation stratégique qui englobe l’ensemble des projets et programmes.

L’évaluation ne doit pas seulement considérer les résultats opérationnels (outputs) qui relèvent des niveaux techniques et administratifs mais aussi les résultats d’impact (outcomes) qui relèvent du niveau politique. Le cadre politique de la gouvernance est multipartenarial, il implique en effet l’ensemble des parties intéressées et élargit le cadre de l’évaluation des politiques publiques, pour englober aussi des actions menées en partenariat privé/public.

La prise en compte de situations complexes et l’attention particulière portée aux tendances de fond et aux phénomènes globaux et de long terme, renouvellent les exigences vis à vis de l’évaluation. L’imputation des résultats à une action ou un projet est difficile voire impossible dans un système complexe. Des expertises et des modèles seront de plus en plus mobilisés et donc eux aussi soumis au débat. Les arguments d’autorité politique et scientifique seront donc aussi soumis à l’évaluation publique. Le principe d’amélioration continue, qui s’appuie sur l’évaluation, ne peut être mis en œuvre que dans le domaine des décisions réversibles, au niveau global les choix induisant souvent des irréversibilités, il convient d’appliquer largement le principe de précaution.

Loin d’établir un cadre uniquement normatif, l’évaluation doit permettre de porter un regard lucide sur les incertitudes, controverses et contradictions inéluctables dans la gestion de situations complexes, c’est à dire de la décision dans des situations d’information et de connaissance imparfaites. Dans le contexte de la gouvernance, le choix des mécanismes d’évaluation et leur mise en œuvre sont des éléments essentiels du dialogue entre acteurs car ils formalisent les échanges d’information.

[1] Les éléments de cet article ont été présentés lors de l’atelier gouvernance du colloque : Europe villes et territoires, Lille, 3 et 4 novembre 2000

[2] Mel : brodhag@emse.fr

[3] Bruno JOBERT, Représentations sociales, controverses et débats dans la conduite des politiques publiques, Revue française de science politique, 42-2, avril 1992, p.224

[4] ce thème fait l’objet du chapitre 8 de l’Agenda 21 signé lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement [CNUED] à Rio en 1992. Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement – New York : Nations Unies, 1993, http://www.agora21.org/institutions.html

[5] Christian BRODHAG, Information, gouvernance et développement durable, Revue internationale de science politique, 2000, numéro 3

[6] Agenda 21, op. cit. chapitre 40, qui sera évalué lors de la 9ème session de la Commission du Développement Durable des Nations Unies, avril/mai 2001

[7] Agenda 21 op. cit., § 40.4

[8] Integrated and coordinated implementation and follow-up major United Nations conferences and summits, a critical review of the development of indicators in the context of conference follow-up, report to the Secretary general, 7 April 1999, 99-10017 (E) 040599

[9] Rapport du Comité ad hoc plénier de la dix-neuvième session extraordinaire, Assemblée générale, 27 juin 1997, Point 8 de l’ordre du jour : 28.f. Examen et évaluation d’ensemble de la mise en œuvre d’Action 21, Modification des modes de consommation et de production

[10] d’après l’IPCC, http://www.grida.no/climate/

[11] Agenda 21 op. cit., § 40.5a

[12] Agenda 21 op. cit., § 28.3

[13] http://www.agora21.org/aalborg/index.html

[14] Articles 22 et 23 de la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, dite Loi VOYNET

[15] Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, http://www.agora21.org/aarhus/index.html, Aarhus, 1998

[16] L’entreprise contrôlée dispose de beaucoup plus d’informations que l’administration de contrôle, elle est donc en meilleure situation dans la négociation.

[17] « La démocratie est essentielle pour réguler les systèmes sociaux complexes – les transports, les communications, les services urbains en sont à l’évidence – et combien peut être positive la participation de l’ensemble des acteurs concernés, y compris les clients et les salariés. Dans cette optique, le rôle des autorités publiques et politiques ne consiste-t-il pas à organiser et à faciliter ce débat pour faire émerger des compromis voire des consensus. » Les outils de la régulation, Claude Martinand, in L’Europe à l’épreuve de l’intérêt général, sous la direction de Christian Stoffaës, éditions ASPE Europe, Paris 1994

Christian BRODHAG, Les infrastructures de réseaux et l’environnement, in Annales des Mines, Réalités Industrielles, octobre 1994, pp. 56-61

[18] en France on peut citer le référentiel de l’AreSE (http://www.arese-sa.com), et au niveau international celui de Dow Jones (http://indexes.dowjones.com/djsgi/index/) qui est découpé en cinq catégories : technologie et organisation innovante, gouvernance, retours financiers sains pour les actionnaires, leadership industriel, bien être social.

[19] Exposure Draft Sustainability Reporting Guideline mars 1999, Leveraging Investment, Corporate Accountability, and Disclosure to Advance Sustainability , 13-15 novembre 2000, Washington University, http://www.globalreporting.org/

[20] Groupe qui s’est réuni en novembre 1996 à la Fondation Rockefeller à Bellagio en Italie http://iisd.ca/measure/1.htm, http://www.agora21.org/bellagio/index.html

[21] Christian BRODHAG, Philippe DAVOINE, Evaluation, rationalité et développement durable, colloque de la Société Française d’Evaluation, SFE, Rennes juin 2000

[22] Bernard PERRET, Les enjeux épistémologiques de l’évaluation, in L’évaluation en développement 1996, rapport annuel sur l’évolution des pratiques d’évaluation des politiques publiques, juin 1997, Conseil scientifique de l’évaluation, chapitre VII

[23] Principe 15 Rio 1992, Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, New York, Nations Unies, 1993

[24] voir à cet égard le dossier bibliographique du Centre de documentation de l’urbanisme (CDU) : Nathalie HOLEC, Geneviève BRUNET-JOLIVALD, dossier documentaire « Gouvernance« , août 1999, http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographies/gouvernance/gouvernance.htm

[25] Dominique LORRAIN, Administrer, gouverner ou réguler, Les Annales de la Recherche Urbaine n°80-81

[26] in La gouvernance en faveur du développement humain durable, document de politique générale du Programme des Nations Unies pour le développement, http://www.undp.org/uncdf/Franc/role/table.htm

[27] Christian BRODHAG, Patrick BURLAT, Sustainable development : rationality and information system, Conference of European Society for Ecological Economics, Genève mars 98 ; Christian BRODHAG, From rationality to governance : decision process of sustainable development, International Journal for Sustainable Development, Special Issue on Science for Sustainable Development, 1999, vol.2, n°3, pp. 388-396

voir aussi : J.P. VAN GIGCH, System design modeling and metamodelling, Plenum Press, 1991

[28] Dominique VOYNET, Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Circulaire aux Préfets de Région, http://www.datar.gouv.fr/datar_site/datar_CPER.nsf/$ID_File/CLAE-49XJM8/$File/CircDD.pdf, 11 mai 1999

[29] Agenda 21 op. cit., § 40.22

[30] voir au-dessus Bernard PERRET, note 22

[31] Agenda 21 op. cit., § 8.5b

[32] COM(96) 511, http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fr/9612/p103154.htm

[33] Directive n° 2179/98/CE du 24 septembre 1998, article 3

[34] Selon la conception de la durabilité faible on accorde aux biens naturels que la valeur des services qu’ils rendent, et non une valeur d’existence. Il convient donc seulement à remplacer le capital naturel consommé par des éléments « fabriqués« . Ce débat renvoie à la question de savoir jusqu’à quel point on peut substituer des patrimoines naturels par des patrimoines économiques, financiers, technologiques ou de capacité. Ce débat partage économistes et écologues. Ces derniers considèrent que le système naturel est suffisamment instable, certaines transformations globales pouvant conduire à des irréversibilités graves, pour que l’on préserve a priori certains équilibres, au nom du principe de précaution, y compris pour des raisons utilitaristes à long terme.

[35] Agenda 21 op. cit., § 40.4

[36] WI USA, polémique relayée par Infoterra, liste de diffusion du Programme des Nations Unies pour l’Environnement : http://www.menominee.nsn.us/, http://www.earthwins.com/gc1.html

[37] Certains évoquent le terme de planification collaborative (INNES) ou de rationalité communicationnelle (SAGER) pour décrire la construction du consensus lors d’un mécanisme collectif d’apprentissage.

J.E. INNES et D.E. BOOHER, Consensus Building as Role Playing and Bricolage, Journal of American Planning Association, vol. 65, n°1, Winter 1999, pp 9-25

- Sager, Communicative Planning Theory, Avebury Ed., Brookfield, USA, 1994

[38] Herbert A. SIMON, prix Nobel 1978, From substantive to procedural rationality, in Latsi S.J. Ed., Methods and apraisal in economics, Cambridge University Press, 1976

[39] Olivier GODARD, Les enjeux des négociations sur le climat, De Rio à Kyoto : pourquoi la Convention sur le climat devrait intéresser ceux qui ne s’y intéressent pas, Futuribles, n° 224, octobre 1997, pp. 33-66

[40] Yannick RUMPALA, Thèse de docteur en science politique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 21 décembre 1999 § 1.3.4d

[41] Michel CALLON, Bruno LATOUR Réseaux technico-économiques et irréversibilités, in Les figures de l’irréversibilité en économie, sous la direction de Robert BOYER, Bernard CHAVANCE, Olivier GODARD, Paris : Editions de l’EHESS, 1991

[42] Agenda 21 op. cit., § 28.3

[43] Art. 4 du Décret no 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l’article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995

[44] « un chapitre de la charte (…) précise les orientations fondamentales de l’organisation spatiale avec lesquelles les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles. Les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, qui ne sont pas compatibles avec la charte, sont mis en révision dans les trois mois suivant l’adoption de la charte. » Art. 4 du Décret no 2000-909

[45] Cette présentation un peu schématique est en cours d’approfondissement au sein d’un projet de recherche en Rhône-Alpes, projet Aide à la Décision et la Négociation Territoriale (ADNT) financé dans le cadre de la composante recherche du Contrat de Plan Etat Région.